原子力災害時に取るべき基本行動

-屋内退避、避難等のとき-

(参考:東海村地域防災計画 原子力災害対策計画編等)

原子力災害とは、原子力施設の事故等に起因する放射性物質又は放射線の異常な放出により生じる被害を表します。

国では、原子力施設外における放射性物質又は放射線量が水準を超えた場合、原子力緊急事態として屋内退避や避難、飲食物摂取制限・出荷制限等の緊急事態応急対策をとります。

原子力緊急事態は、大きく以下の三つに区分されます。

- ①初期対応では警戒事態

-

原子力施設で事故、故障等が発生(運転中に原子炉への全ての給水機能が喪失、全非常用交流母線からの電気供給が1系統となり1つの電源のみで15分以上継続等)した時、

県内において震度6弱以上の地震が発生した時や大津波警報(3m以上)が発表された時などが該当します。

- ②事態が悪化すれば施設敷地緊急事態

-

原子炉の運転中に非常用炉心冷却装置の作動を必要とする原子炉冷却材の漏えいが発生した時、全ての交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が30分以上継続するなどが該当します。

- ③さらに事故が深刻になったら全面緊急事態

-

原子炉の非常停止が必要な場合において、制御棒の挿入により原子炉を停止することができない時、全交流母線からの電気の供給が停止し、かつ、その状態が1時間以上継続するなどが該当します。

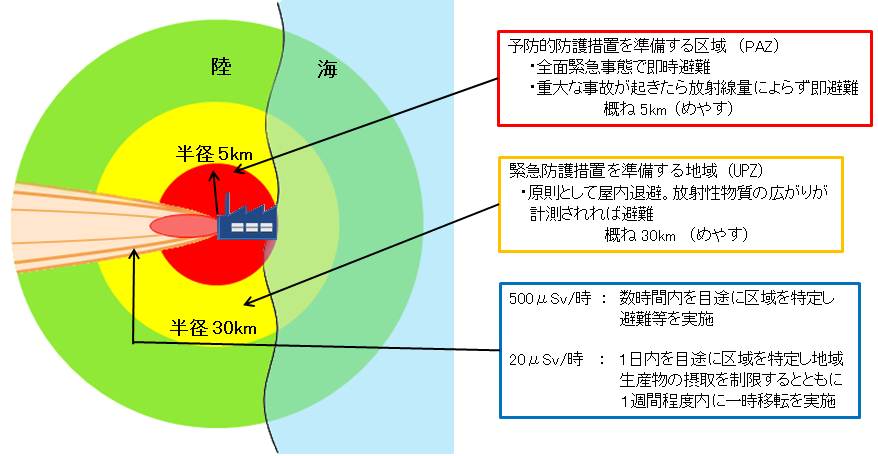

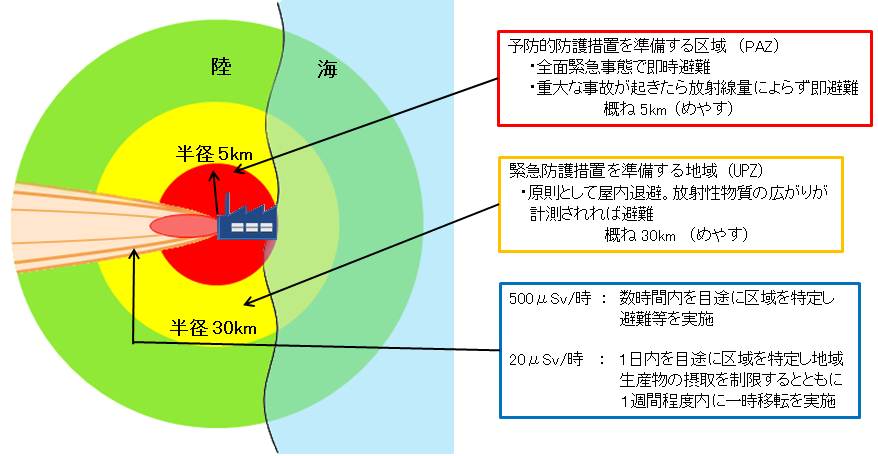

原子力災害対策重点区域

発電用原子炉施設の場合、ある距離を目安として下記のように区域を設定しています。

- ① 予防的防護措置を準備する区域 (PAZという。Precautionary

Action Zone)

-

急速に進展する事故においても放射線被ばくによる確定的影響等を回避するため、EAL(緊急時活動レベル)に応じて、即時避難を実施する等、通常の運転及び停止中の放射性物質の放出量とは異なる水準で放射性物質が放出される前の段階から予防的に防護措置を準備する区域をいう。原子力発電所から概ね半径5kmの圏内を目安とする。

- ② 緊急防護措置を準備する区域 (UPZという。Urgent

Protective action planning Zone)

-

確率的影響のリスクを最小限に抑えるため、EAL(緊急時活動レベル)、OIL(運用上の介入レベル)に基づき、緊急防護措置を準備する区域をいう。原子力発電所から概ね半径30kmの圏内を目安とする。

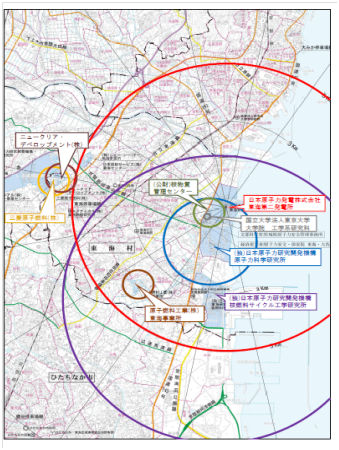

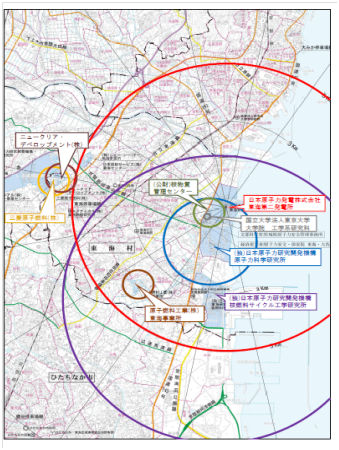

原子力災害対策を重点的に行う区域はどこ?

東海村には、12の原子力事業所があり、取り扱われている放射性物質の種類、量、使用方法は様々です。

このため、東海村地域防災計画(原子力災害対策計画編)では、

原子力災害対策を重点的に実施すべき範囲を以下のとおり、「実用発電用原子炉の予防的防護措置を準備する区域(PAZ)及び緊急時防護措置を準備する区域(UPZ)」

並びに「実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区域」を規定しています。

表1 原子力災害対策重点区域

| 原災法*1対象の原子力事業所名 |

災害対策重点範囲 |

所在市村 |

| 日本原子力発電(株) |

PAZ :約 5km

UPZ :約30km |

東海村 |

国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構

核燃料サイクル工学研究所 |

約5km |

東海村 |

国立研究開発法人

日本原子力研究開発機構

原子力科学研究所 |

約1,500m |

東海村 |

(公財)核物質管理センター

東海保障措置センター |

約500m |

東海村 |

| 原子燃料工業(株) 東海事業所 |

東海村 |

| 三菱原子燃料(株) |

東海村、那珂市 |

| MHI原子力研究開発(株) |

東海村 |

東京大学大学院

工学系研究科

原子力専攻 |

約100m |

東海村 |

*1:原子力災害対策特別措置法

(平成11年法律第156号)

|

|

避難等の防護措置をとる場合

原子力発電所の場合の対応

―住民の対応―

-

① 警戒事態発生時は、国の指示又は東海村独自の判断などにより、PAZ内の施設敷地緊急事態要避難者*3等は、予防的防護措置として

避難準備を行います。

-

② 施設敷地緊急事態発生時は、国の指示又は東海村独自の判断等により、PAZ内の一般の方々は避難の準備(避難先、

避難手段の確保等)を行い、施設敷地緊急事態要避難者等は安心サポーター等の協力により避難します。

-

③ 全面緊急事態に至り、内閣総理大臣が「原子力緊急事態宣言」を発出した場合、PAZ内では避難実施及び

安定ヨウ素剤の予防服用等の防護措置について指示がでます。

―村の対応―

-

① 村からの情報発信は、防災行政無線や緊急速報メール、各コミュニティセンターや東海駅に備え付けの防災情報ネットワーク

システム、村公式ホームページ、村公式ツイッター・フェイスブック、テレビ、ラジオなど複数の手段を用いて行います。

-

② 住民等の避難誘導は、県と協力し避難やスクリーニング(汚染検査)の場所の所在、災害の概要等の情報を提供します。

-

③ 避難のための立退きの勧告又は指示等を行った場合は、県と協力し、戸別訪問、避難所及び

避難状況の確認などを行います。

-

④ 東海村の区域を越えて避難をする必要が生じた場合は、国の協力を得て、県が受入先の市町村に

災害救助の実施に協力するように指示します。

*3: 施設敷地緊急事態要避難者とは、次のいずれかに該当する者をいいます。

避難の実施に通常以上の時間がかかり、かつ、避難の実施により健康リスクが高まらない要配慮者(高齢者、障害者、乳幼児その他の特に配慮を要する者をいう。)、安定ヨウ素剤を事前配布されていない者及び安定ヨウ素剤の服用が不適切な者のうち、施設敷地緊急事態において早期の避難等の防護措置の実施が必要な者をいう。 (原子力災害対策指針より)

原子力発電所以外の原子力施設の場合の対応

実用発電用原子炉以外の原子力災害対策重点区域は、「表1 原子力災害対策重点区域」に示すように100m~5kmで警戒事態や施設敷地緊急事態の対応を国等で検討しています。

全面緊急事態の場合の対応

-

① 原子力緊急事態宣言が発出された場合、内閣総理大臣の指示、又は東海村独自の判断等により、屋内退避又は避難のための立退きの勧告、指示を実施します。

住民避難の支援が必要な場合は、村は県と連携し国に要請します。

-

② 住民等の避難誘導に当たっては、村は避難所の所在、災害の概要等の情報を提供します。

-

③ 避難のための立退きの勧告又は指示を行った場合は、村は戸別訪問、避難所及び避難状況の確認などを行います。

-

④

東海村の区域を越えて避難等を行う必要が生じた場合は、県が受入先の市町村に協力するように指示します。県は、要避難区域の市町村に対し避難所等となる施設を示します。

上記の緊急事態のほか、情報収集事態があります。

原子力規制委員会は、原子力施設等立地市町村で震度5弱又は震度5強の地震(原子力施設等立地都道府県において震度6弱以上の地震発生は除く。)が発生した場合は、情報収集事態として情報提供を行うものとされています。

放射性物質が環境へ放出された場合の防護措置*

放射性物質が放出された場合、UPZを中心とした環境放射線モニタリングを行います。

その測定結果により、判断基準に基づいて必要な防護措置を実施します。

*:防護措置とは

「放射性物質の大量の放出」があった場合に、周辺地域の方々の被ばくを避け、またはできるだけ低減するために講ずる措置をいいます。

この措置には、事故の状況や周辺地域の人たちが受けると予測される放射線量に応じて、避難、コンクリート屋内退避、屋内退避、飲食物の摂取制限、出荷制限及び医療救護があります。

屋内退避の指示があった場合

<注意事項>

- ○広報車、防災行政無線、テレビ等で新しい正確な情報を持ちましょう。

- ○家の中にとどまり外気が入らないようにドアや窓を全部閉めましょう。

- ○外の空気を入れないように換気扇やエアコンなどは止めましょう。

- ○どんな準備をしたらいいのか確認しましょう。

緊急時の医療活動

原子力事故等の緊急時には、県内の医療機関で特別の医療体制で医療救護を行います。

-

① 緊急時に設置される救護所では、応急診断、放射性物質のスクリーニング(汚染確認)、簡易除染等を行います。

-

② 体調不良、負傷等の人は、健康相談や応急手当を行います。

-

③ 初期被ばく医療機関として、医療法人群羊会久慈茅根病院、

(株)日立製作所日立総合病院、国立病院機構茨城東病院、

水戸赤十字病院等が指定されています。

-

④ 必要な場合は、国立病院機構水戸医療センターや県立中央病院で治療を行います。

さらに専門的な医療が必要なときは、千葉県にある放射線医学総合研究所等に

移送して実施します。