【第2期】宇宙線ミュオンで古墳を透視プロジェクト

本プロジェクトは、子どもたちと共に宇宙線の力で古墳の中を透視するため、令和5年4月からスタートしました。

第2期の目的は、令和5年度に完成した「歴史と未来の測定器」で古墳の内部透視を開始することと、新たにもう1台の測定器を製作することです。

今後、「ミュオンにコーフンクラブ」に所属する24名の子どもたちは、物理学と考古学の専門家の指導の下、令和6年6月から令和7年3月まで、月1回のペースで活動を行います。

活動の様子

第8~10回「ミュオン測定器2号機を作ろう」(令和7年1~3月)

令和6年11月に開始した2台目の測定器づくりは専門家の指導の下、ミュオンにコーフンクラブの子どもたちが地道に組立作業を進めてきました。12月までの活動では、ミュオンが通過すると発光するシンチレータ内に、光を電子信号に変えるための「光ファイバー」と「光検出器」を取り付けました。シンチレータは、古墳を通過するミュオンを測定するための重要な部分であるため、組立作業は小中高生が協力しながら慎重に進められました。今回は、令和7年1~3月までの活動の様子をご紹介します。

1・2月の活動では、シンチ板にフレームを取り付け、その後、光検出器からの電子信号を機器に接続するためのコネクタをパネルに取り付けました。非常に繊細な作業でしたが、子どもたちは研究者や大学生のサポートを受けながら集中して取り組み、無事に組み立てることができました。

1月の活動(フレーム取付)

2月の活動(コネクタ取付)

第2期最後の3月活動では、雨風から測定器本体を守る筐体(箱)を組み上げて、その中にシンチ板を設置しました。次回は、箱内にミュオンのデータを蓄積する機器やパソコンを設置し、配線作業などを経て測定器の稼働試験を行います。

3月の活動(筐体組立)

3月の活動(シンチ板設置)

最後に、昨年10月に舟塚古墳群2号墳に設置し、現在も古墳透視中の「歴史と未来の測定器(1号機)」の状況をご紹介します。実は、測定器は設置して終わりではなく、設置後も数々の調整を繰り返し行いながら、測定データの解析を進めています。運営側がデータをチェックした結果、1号機はしっかりとミュオンを測定しており、さらに古墳の墳丘(土盛り部分)の輪郭が見え始めたことが分かりました。しかし、古墳内の埋葬施設(空洞)を見つけるためには、もっと多くのデータを取得すると共に、引き続き調整を行って測定器の精度を上げる必要があります。

第3期目(2025年度)は、舟塚古墳群2号墳に2号機を追加設置し、測定器2台による古墳透視を進めていきます。ぜひ、今後もミュオンにコーフンクラブの活躍にご期待ください。

ミュオンにコーフンクラブと測定器2号機

第7回「ミュオン測定器2号機を作ろう」(令和6年12月15日)

今回の活動では、ミュオンにコーフンクラブに所属する小中高生16名が参加し、前回に引き続き二台目の測定器作りを行いました。

児童生徒は測定製作を開始する前に、藤井芳昭氏(J-PARCセンター・ニュートリノセクション)から、10月に舟塚古墳群2号墳に設置した「歴史と未来の測定器(1号機)」の稼働状況について解説を受けました。

その後、葛葉昌弥氏(茨城大学理工学研究科博士課程前期1年)からは、実際に1号機がどのような宇宙線のデータを取っているのかについて報告がありました。

1号機が測定した宇宙線のデータを見ると「良いデータ」と「悪いデータ」があり、その原因の一つに測定器内の温度が関係することが分かりました。測定器に内蔵したシンチレータは、ミュオンが通過すると発光し、その後、光センサーがこの光信号を電気信号に変えることで、測定データをパソコン上で見ることができます。

重要なことは、光センサーが信号を変換する際、温度に応じて電圧を調整する必要があることです。しかし、測定器内の温度を上手く計測できない日があり、その結果、適切な電圧がかけられず光センサーが誤作動を起こし、必要なデータが取得できない場合が発生しました。

プロジェクトチームは今後、温度の問題を解決しながら古墳透視を継続していきます。

一方でデータ取得の問題は、シンチレータに取り付けた部品(光ファイバー等)に何かしらの不具合があり生じた可能性もあるため、児童生徒には2号機の組立作業を慎重に進める必要があることを伝えました。その後、児童生徒は2班に分かれて作業を進め、シンチレータへの光ファイバー・光検出器の取り付け作業を無事終えました。

児童生徒からは「データを見て課題と現況を理解することができた。自分の頭の中でも解決案などを模索したいと思いました。」、「はじめに実際にとった宇宙線のデータを見て、しっかり結果がとれていないところがあった。だからその原因になるファイバーのはずれや折れがないように今回測定器を作ることができた」などの意欲的な声がありました。

第6回「ミュオン測定器2号機を作ろう」(令和6年11月24日)

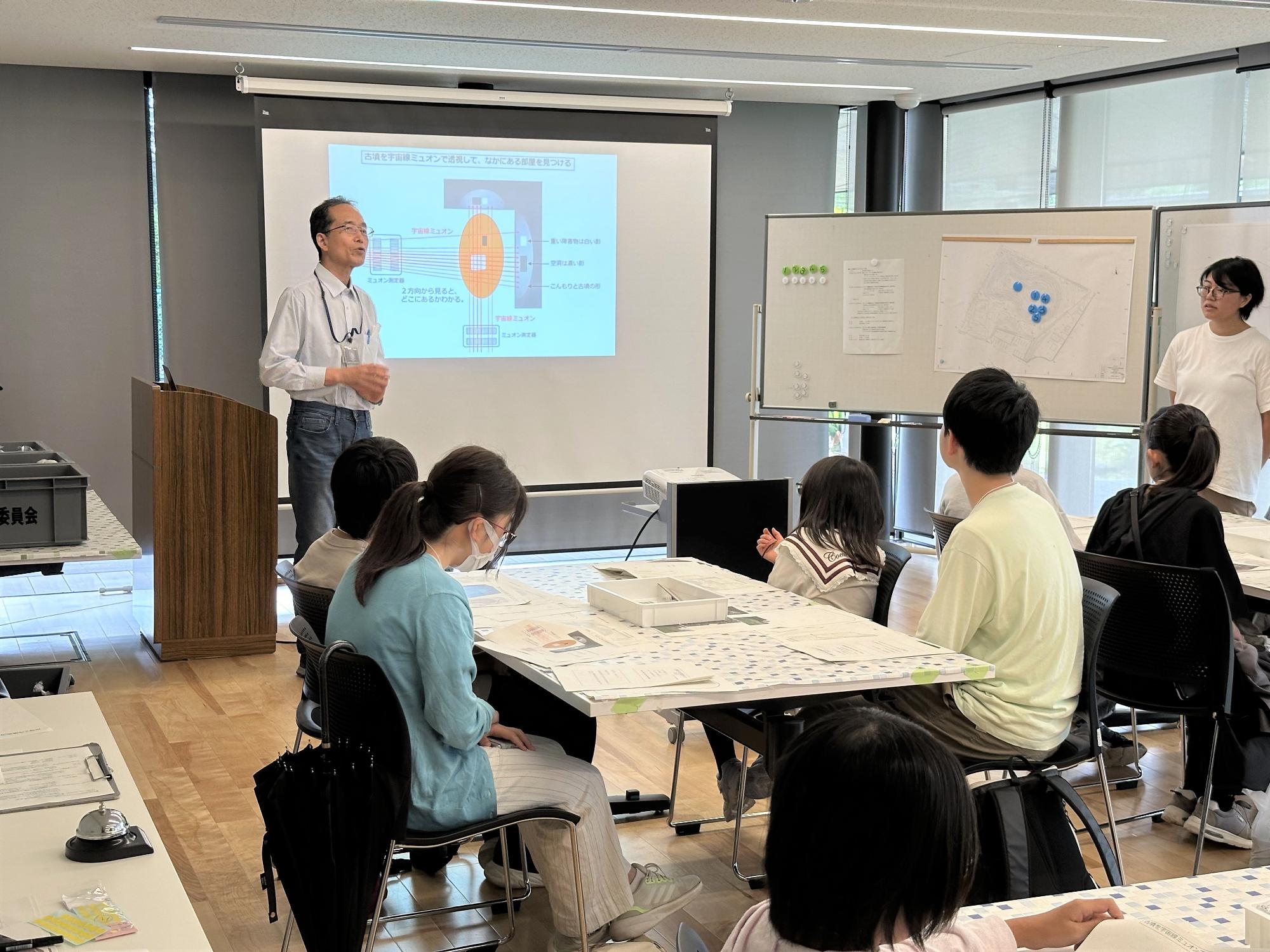

今回の活動では、ミュオンにコーフンクラブに所属する小中高生19名が参加し、古墳透視に使用する二台目の測定器作りを行いました。参加した児童生徒は、先ず藤井芳昭氏(J-PARCセンター・ニュートリノセクション)から、宇宙線ミュオンで古墳をどのように透視するのかについて、さらにミュオン測定器の組立方法について解説を受けました。

その後、児童生徒は3班に分かれ、J-PARCセンターの専門家や茨城大学の学生からのアドバイスを受けながら、測定器の組立作業を行いました。

二台目の測定器は、令和5年度に完成した測定器「歴史と未来の測定器」と同じ「シンチレーション検出器」という種類の測定器です。シンチレーション検出器には、宇宙線ミュオンが通過すると発光する「シンチレータ」という部品が内蔵されており、感知した光の信号を電子信号に変えて見ることで、宇宙線のデータを観測することができます。

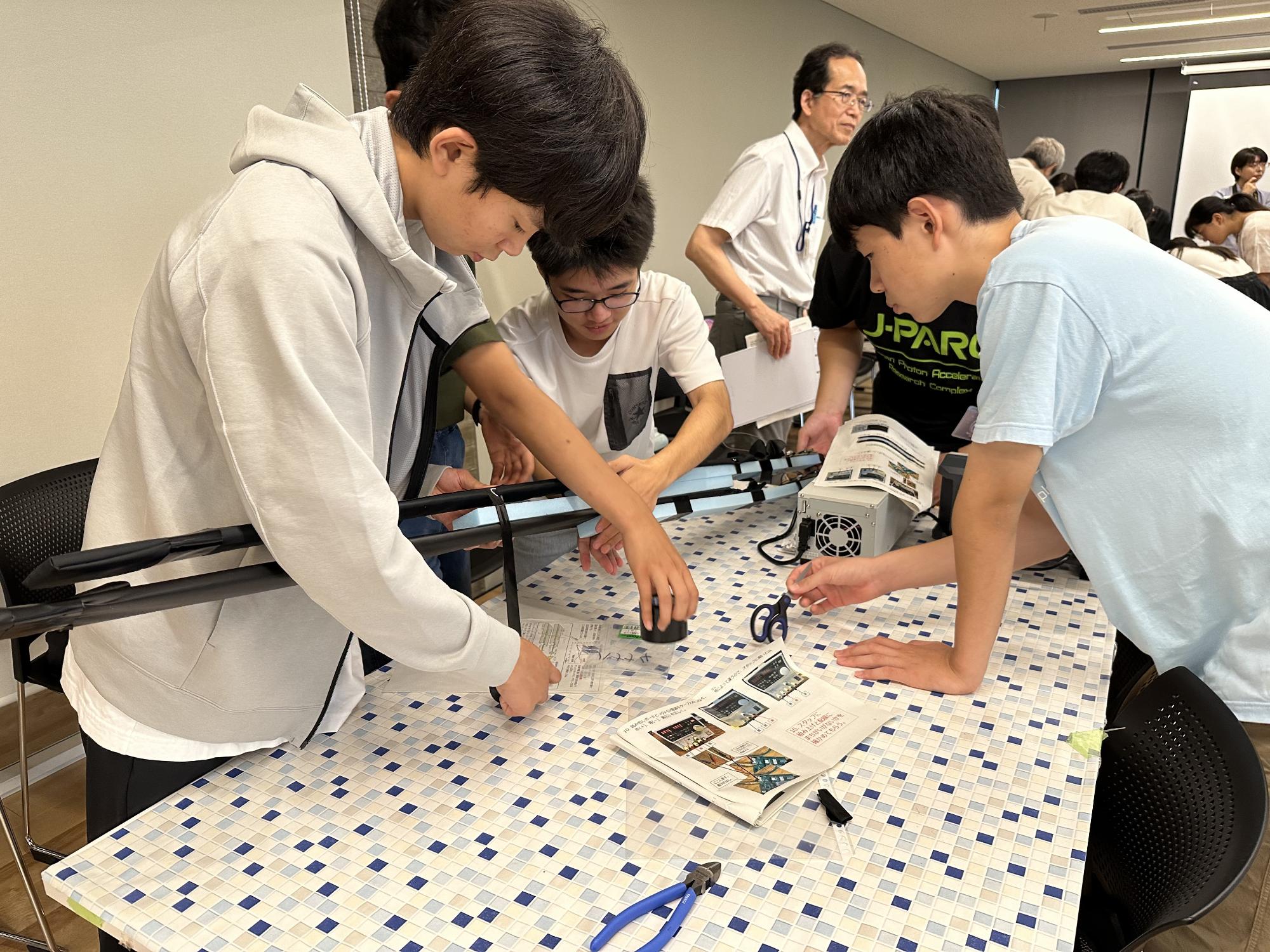

当日の組立作業では、シンチレータ内部に「光の信号⇒電子信号」へ変換する部品である「光ファイバー」と「光検出器」を100個ほど取り付ける作業を行いました。

児童生徒は、繊細な作業に苦戦しながらも地道に作業を進めた結果、無事に当日の予定数を達成することができました。会場では、児童生徒同士で協力して作業する様子や、夢中になって部品を取り付ける様子などが見られました。

二台目の測定器作りは、今後も月1回のペースで組立作業を進め、来年2月頃の完成を目指しています。また、先月に舟塚古墳群2号墳に設置した歴史と未来の測定器は、現在も宇宙線ミュオンの信号を観測しています。

引き続き、本プロジェクトの動向にご注目ください。

第5回「歴史と未来の測定器を設置しよう!」(令和6年10月13日)

今回の活動では、ミュオンにコーフンクラブに所属する小中高生17名が参加し、舟塚古墳群2号墳内部を透視するための「歴史と未来の測定器」の設置作業を行いました。

当日、歴史と未来の交流館に到着したクレーン付きトラックが測定器を積み込んで、設置場所の荒谷台住宅配水場に向かいました。この場所は舟塚古墳群2号墳の南側にあり、第4回活動で児童生徒が考えた設置案を踏まえつつ、専門家が測定器の設置場所として選んだ場所です。 現地に集合した児童生徒は、先ず藤井芳昭氏(J-PARCセンター・ニュートリノセクション)から、なぜこの場所が設置場所に選ばれたのかについて解説を受けました。その後、藤井氏の合図で測定器の設置作業が開始されました。

児童生徒が見守る中、重さ約200kgの測定器がクレーンに吊られて宙に浮き、オペレーターの指示の下、設置場所にゆっくりと移動し着地しました。続いて、測定器の水平を取る作業が完了すると、ついにその瞬間が訪れました。

カウントダウンの合図で電源が入れられ、測定器が宇宙線ミュオンの測定を開始しました。会場からは大きな拍手が送られました。その後、設置作業は大詰めの段階に入り、測定器を雨から守るためのシートを被せていたところ、稼働中の測定器が宇宙線ミュオンの信号を捉えることに成功したとの嬉しい報告がありました。

当日の活動を終えて、令和5年度から本プロジェクトを進めてきた専門家チーム、児童生徒全員が巨大古墳の謎の解明に向けて、大きく前進できたことを感じたことでしょう。

今後は、現在も測定中の宇宙線ミュオンのデータについて解析を進めるとともに、2台目の測定器作りにも着手する予定です。

第4回「石室の位置と、測定器の設置場所を考えよう!」(令和6年9月22日)

今回の活動では、参加した小中高生19名が5班に分かれて、今後の古墳透視に関わるグループワークを行いました。

本活動でのテーマは二つあり、一つ目が「舟塚古墳群2号墳のどこに王が眠る石室があるのか?」について、二つ目が「宇宙線ミュオンで石室を見つけるためには、どこに測定器を置けば良いのか?」について話し合いました。

児童生徒はグループワークの前に、田中裕氏(茨城大学人文社会科学部)から舟塚古墳群2号墳について分かっていることや埋葬施設の種類や作られた場所について、藤井芳昭氏(J-PARCセンター・ニュートリノセクション)から古墳透視の方法や測定器設置に有効な場所の条件について解説を受けました。

先生方のお話で、重要なポイントとなったことは、現在分かっている情報を整理した上で、あらゆる可能性を考えた仮説を立てるということです。

その後、児童生徒は、田中氏と藤井氏から得た情報や視点を基に、上述した二つのテーマについて古墳の測量図を使いながら話し合い、グループごとに意見をまとめて発表しました。 その結果、石室の推定地と測定器設置場所の候補地を記した図面が完成しました。続いて児童生徒は、自ら考えた仮説を検証するため、作成した図を持って舟塚古墳群2号墳に向かいました。

現地では、田中氏と藤井氏の解説を受けながら、実際に古墳の状況や設置場所の候補地を一つひとつ確認しました。児童生徒は、現地には測量図や航空写真からは読み取れない情報や、測定器の設置を妨げる障害があることを知り、現地踏査の大切さを実感したようです。

次回の活動では、ついに令和5年度に製作した「歴史と未来の測定器」を設置し、舟塚古墳群2号墳の内部透視を開始する予定です。

最終的な測定器設置場所については、現地踏査を経て絞り込んだ児童生徒の設置案に、専門家の知見を加えて決定します。今後も本プロジェクトの動向に注目いただければと思います。

第3回「宇宙・加速器の講座、簡易測定器組立体験」(令和6年8月31日)

今回の活動には、ミュオンにコーフンクラブに所属する小中高生18名が参加しました。

当日は、前半に「宇宙・加速器の講座」を、後半に「簡易測定器組立体験」を行いました。

前半は、小林愛音氏(J-PARCセンター・加速器第五セクション)を講師にお迎えし、「加速器で宇宙ふしぎ発見!」というタイトルでお話をいただきました。

小林氏は普段、J-PARCにおいて加速器の開発や改良を進められ、円形加速器の大強度化に向けたビームの運動力学に関する研究をされています。

当日は「宇宙の謎」に迫るために行われている加速器や素粒子を使った研究について、児童生徒にも分かりやすく解説いただきました。

講座後には「小林先生の宇宙の話に興味が湧きました。家に帰ったら宇宙についてもう少し調べてみようと思います。」などの声があり、本講座が児童生徒の興味関心を高めることに繋がったと感じています。

後半は昨年度に引き続き、年度後半に予定する測定器作りの練習を兼ねた「簡易測定器組立体験」を行いました。

活動の指導は、本プロジェクトを指揮する藤井芳昭氏(J-PARCセンター・ニュートリノセクション)を中心とした専門家チームが行い、実際の古墳透視に使用するミュオン測定器の簡易的なものを製作しました。

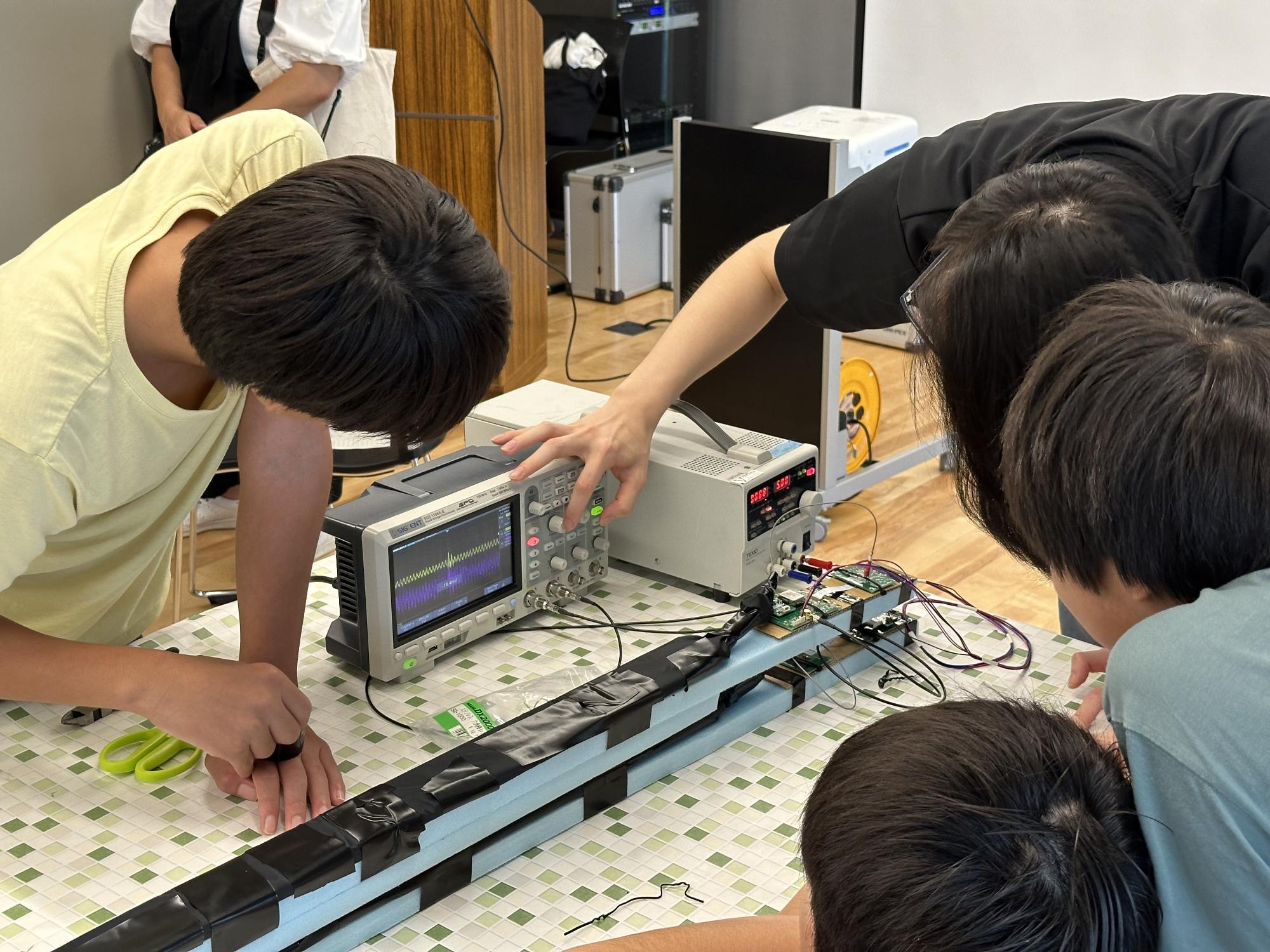

本体験は宇宙線を光の信号として捉え、それを電子信号に変換する「シンチレーション検出器」を組み立てた後、完成した検出器をオシロスコープ(電子信号を視覚的に表示する機器)に繋ぐことで、目には見えない宇宙線の信号を見ようというものです。

活動の結果、参加者全員が歴史と未来の交流館に降り注ぐ宇宙線の信号を見事捉えることに成功しました。

参加者からは、「去年は失敗してしまった簡易測定器での測定で悔しい思いをしたので、今年こそは成功させると思いながら活動を始め、最後にしっかりミュオンを観測できたのでとても嬉しかったです。」や、「後半の測定器作りではオシロをのぞき、動かず、ノイズしか出なくて絶望したが、その後見ることができて嬉しかった。研究者のように失敗してもめげない気持ちが味わえて良い経験になった。」などの声があり、昨年度から継続して参加する児童生徒の成長を感じると共に、今回の活動が2台目の測定器作りを成功に導くための重要な活動になったと実感しています。

第2回「城里町徳化原(とっけはら)古墳の見学会」(令和6年7月7日)

今回の活動では、ミュオンにコーフンクラブに所属する22名の小中高生を中心に、保護者・スタッフを含めて総勢50名が東茨城郡城里町に位置する徳化原古墳を訪れました。

当古墳は現在、茨城県埋蔵文化財センター「いせきぴあ茨城」の敷地内に所在しています。

7世紀後半(約1400年前)に造られた方墳(長方墳)である徳化原古墳は、県内でも有数の横穴式石室を直に見学することができる古墳として知られています。

ミュオンにコーフンクラブでは今秋、令和5年度に完成した「歴史と未来の測定器」により東海村舟塚古墳群2号墳のミュオン透視を開始します。

今回の古墳見学は、そのミュオン透視に先立って、探索対象である埋葬施設(石室)の位置や大きさなど、その具体的なイメージを掴むことを目的に実施しました。

現地に到着した参加者は、まず徳化原古墳を発掘調査された田中裕氏(茨城大学人文社会科学部教授)から、古墳時代の概要と徳化原古墳に関する講義を受けました。とくに、ミュオンで探索する石室のお話では、古墳のどこに、どのような種類の石室が造られたのかということを学びました。

講義後は徳化原古墳に移動し、墳丘の南側に開口した横穴式石室を見学しました。現地では、子どもたちが田中氏の解説を聞きながら、石室の内部を熱心に観察する様子が見受けられました。

そして最後に、ミュオンで探索する舟塚古墳群2号墳の石室の位置を予想し、見学会は無事終了となりました。

今回、専門家の解説の下、実際に古墳の石室を見学することができたのは、子どもたちにとって貴重な経験になったと実感しています。

なお、ミュオンにコーフンクラブでは、現在メンバーの追加募集を行っています。

詳細は、(こちら)【追加募集】第2期 宇宙線ミュオンで古墳を透視プロジェクト!をご覧ください。

是非、私たちと一緒に古代ロマンを追い求めましょう!

最後になりましたが、徳化原古墳の見学会を実施するにあたり、いせきぴあ茨城の職員の皆様に大変お世話になりました。記して感謝申し上げます。

第1回「ミュオン講座と霧箱づくり体験」(令和6年6月23日)

当日は、全メンバーのうち18名の小中高生が参加しました。

子どもたちは開講式の後、下村浩一郎氏(J-PARC物質・生命科学ディビジョン)から、ミュオンとは何なのか、また近年のミュオンを利用した文化財調査の成果について学び、本プロジェクトの重要キーワードである「ミュオン」の知識を深めました。

そして後半は、藤井芳昭氏(J-PARC素粒子原子核ディビジョン)の指導の下、霧箱づくりに挑戦し、飛行機雲のように見えるアルファ線の軌跡を観察しました。

また、霧箱づくりでは、飯沼裕美氏(茨城大学理工学研究科(理学野))の研究室に所属する学生さんたちがスタッフとして活躍してくれました。

果たして、ミュオンにコーフンクラブは今年、東海村の巨大古墳「舟塚古墳群2号墳」の謎の解明に近づくことができるのでしょうか。

今後の活動に期待が高まります。

次回(令和6年7月7日)は、茨城県東茨城郡城里町に所在する徳化原(とっけはら)古墳を見学し、ミュオン透視する古墳内部(石室)のことを学ぶ予定です。

アーカイブ

これまでの活動の様子は下記リンクからご覧いただけます!

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 博物館・文化財担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松768番地38(歴史と未来の交流館)

電話番号:029-287-0851

ファックス:029-287-7060

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年05月09日