【第3期】宇宙線ミュオンで古墳を透視プロジェクト

本プロジェクトは宇宙線の力で古墳の中を透視し、古墳内部の埋葬施設(空洞)の位置を解明しようとしています。活動はJ-PARC・茨城大学・東京都立大学の研究者と共に、「ミュオンにコーフンクラブ」に所属する小中高生が進めています。

第1期(令和5年度)では測定器1台を製作し、第2期(令和6年度)では完成した測定器を舟塚古墳群2号墳に設置し、古墳の内部透視を開始しました。また、第2期の後半からは2台目の測定器作りに着手しました。

第3期を迎える本年度は測定器2号機を完成させた後、古墳に追加設置し2台による内部透視を開始する予定です。また、古墳内部の埋葬施設(空洞)の情報を得るため、測定結果の解析を進めていきます。

子どもたちは今後、物理学と考古学の専門家の指導の下、令和7年4月から令和8年2月にかけて月1回のペースで活動を行います。

参加者は随時募集しておりますので、ご興味のある方は下記リンクよりご覧ください。

活動の様子

第3回「1号機の古墳透視報告(3)と2号機の設置場所を考えよう!」(令和7年7月27日)

当日はミュオンにコーフンクラブに所属する14名の小中学生が参加しました。

活動の目的は、(1)ミュオンのデータを収集中の歴史と未来の測定器(1号機)の近況報告を行うこと、(2)舟塚古墳群2号墳のジオラマを製作すること、(3)2台目の測定器「歴史と未来の測定器2号」の設置場所を考えることです。

前半は、藤井 芳昭氏(J-PARCセンター・ニュートリノセクション)より、宇宙線ミュオンの力を利用して、どのように古墳内部を透視するのかについて解説を受けました。その後、葛葉 昌弥氏(茨城大学理工学研究科)より、1号機の古墳透視状況について報告がありました。古墳内部における埋葬施設(空洞)の有無を確認するためには、長時間測定を継続し、ミュオンのデータ量をさらに増やす必要があり、且つ収集したデータの計算の精度を向上させる必要があります。現在は、後者の課題に取り組んでおり、その中で測定器の特性を見つけてデータの解析を進めています。

ミュオンによる古墳透視について(藤井氏解説)

1号機の古墳透視状況報告(葛葉氏解説)

後半のジオラマ作りは、古墳組立・着色班、土台着色班、埴輪製作班、石室・測定器製作班に分かれて進めました。古墳・土台部分は測量図を基に発泡スチロールで作り、組立後に草木をイメージして緑色に着色しました。埴輪製作班は、田中 裕氏(茨城大学人文社会科学部教授)の解説の下、舟塚古墳群2号墳から出土した円筒埴輪を観察し、埴輪の特徴や古墳のどこにどのように並べられたのかについて学んだ上で、作業に取り掛かりました。石室・測定器はペーパークラフトで作りました。そして、仕上げ作業では、爪楊枝で作った円筒埴輪を参加者全員で古墳に設置してジオラマを完成させました。

古墳ジオラマ着色作業の様子

爪楊枝で手作りした埴輪設置の様子

活動の締めくくりには、先ず田中氏から完成した古墳ジオラマに関する総括がありました。続いて、藤井氏からは測定器の設置条件に関するお話があり、古墳ジオラマと測定器のペーパークラフトを使いながら2号機の設置場所を考え、その候補地を2箇所にしぼりました。また、今回の活動では、ミュオンのデータ解析の方法や課題について児童生徒と共有すると共に、ジオラマ製作を通して古墳の特徴や等高線の意味についても学ぶことができました。

ジオラマから古墳を考える様子(田中氏解説)

2号機設置場所を考える様子(藤井氏解説)

なお、舟塚古墳群2号墳のジオラマについては、令和7年8月23日(土曜日)開催の「J-PARC・原子力科学研究所施設公開2025」の「ミュオンで古墳を透視⁉プロジェクト紹介」コーナーにて展示する予定です。

ご興味のある方は是非、見学へお越しください。

第2回「ひたちなか市虎塚古墳の見学会」(令和7年6月29日)

今回の活動では、ミュオンにコーフンクラブに所属する20名の小中高生を中心に、保護者・スタッフを含めて総勢44名がひたちなか市中根に位置する国指定史跡「虎塚古墳」を訪れました。本古墳は7世紀前半頃(約1400年前)の前方後円墳と考えられており、東日本を代表する装飾古墳として知られています。

3期目を迎えた「宇宙線ミュオンで古墳を透視プロジェクト」では、昨年10月より、ミュオンによる透視技術で東海村舟塚古墳群2号墳内の埋葬施設の探索を進めていますが、併行して児童生徒を対象とした「古墳」と「宇宙線」に関する基礎学習も継続して行っていきます。虎塚古墳見学の目的は、児童生徒が前方後円墳のどこに、どのような種類の埋葬施設が造られたのかについて学ぶことで、ミュオン透視で探索中の埋葬施設(空洞)のイメージをより具体的に掴むことにありました。

田中氏解説の様子(虎塚古墳にて)

現地に到着した参加者は、田中 裕氏(茨城大学人文社会科学部教授)の解説の下、虎塚古墳を見学した後、令和6年2月に国指定史跡に指定された十五郎穴横穴墓群を見学しました。虎塚古墳では古墳の形や大きさ、造られた時期、埋葬施設の場所などについて学ぶと共に、同じ前方後円墳である舟塚古墳群2号墳との類似点や相違点について考えました。十五郎穴横穴墓群では、虎塚古墳が立地する台地の崖面に横から穴を掘って造られた多数の横穴墓を観察しました。ここでは、これまでに274基の横穴墓が確認されていますが、おそらく全体の数は500基を超えるものと推測されており、東日本最大級の横穴墓群に位置付けられています。過去の調査では、人骨のほかに直刀や蕨手刀、帯執り金具のついた刀子、玉類、須恵器などの豊富な副葬品が見つかっています。横穴墓の構造は、古墳の横穴式石室(埋葬施設)に似ているため、舟塚古墳群2号墳内の埋葬施設のイメージを掴むための学習になりました。

稲田氏解説の様子(ひたちなか市埋蔵文化財調査センター展示室にて)

現地見学を終えた参加者は、ひたちなか市埋蔵文化財調査センター内の展示室に移動し、同センターの稲田 健一氏から虎塚古墳の石室について解説を受けました。稲田氏は海でつながる交流をテーマに、虎塚古墳の石室に描かれた装飾模様とその描き方(技法)に注目し、類似した描き方をする壁画がひたちなか市から福島県の太平洋沿岸に位置する装飾古墳や横穴墓に見られること、またその源流が九州地方の装飾古墳に求められる可能性があることについて触れました。

当日は田中氏、稲田氏へ多くの質問があり、古墳や横穴墓に対する興味関心の高さがうかがえたと共に、舟塚古墳群2号墳内に推定する埋葬施設のイメージをより具体的に掴むことができました。

第1回「ミュオン測定器2号機を作ろう」(令和7年4月27日)

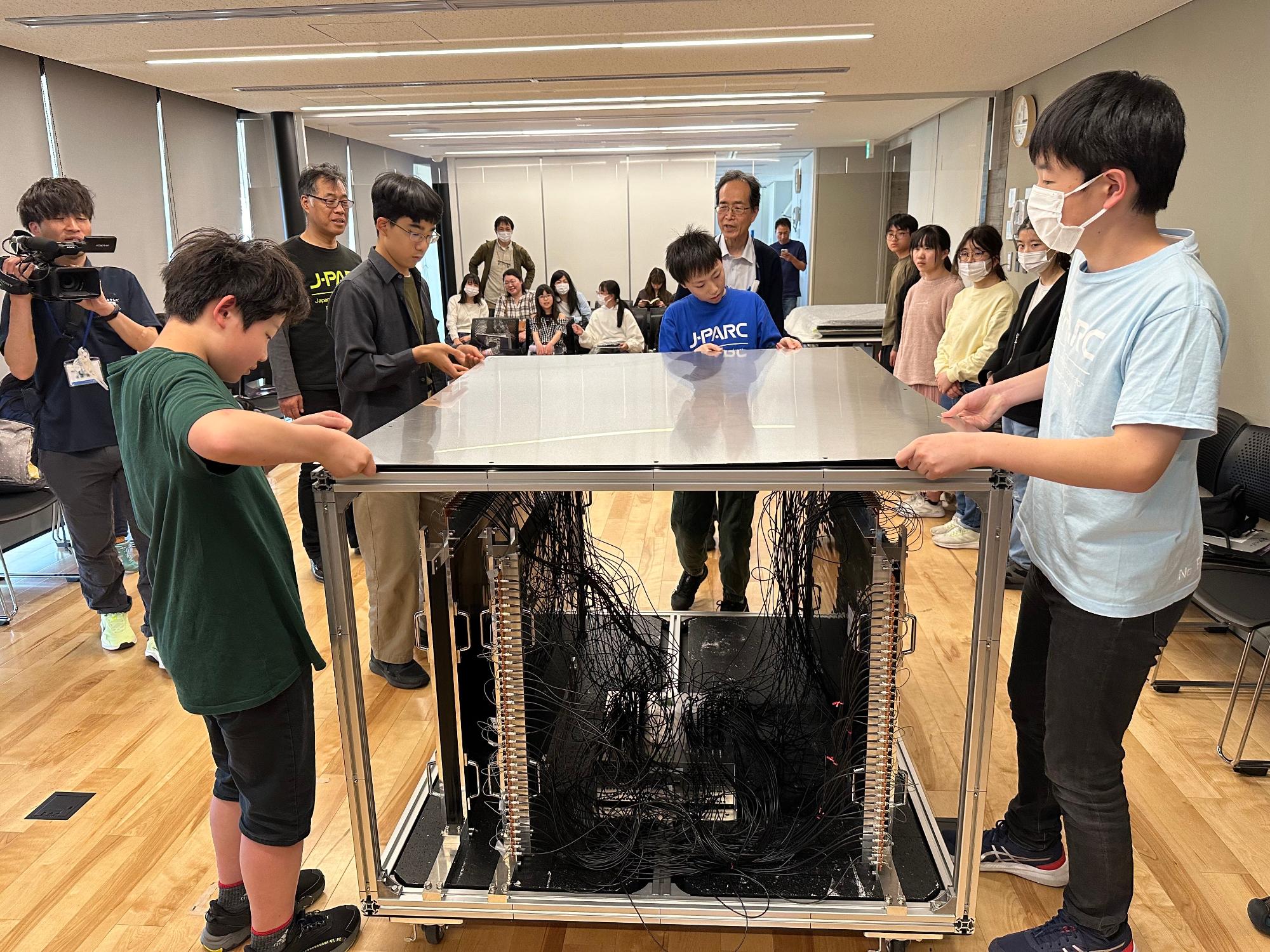

当日は昨年11月に開始した2台目の測定器作りの6回目活動として、小中高生18名が参加し、2号機の組立作業と稼働試験を行いました。

主な組立作業は、筐体内に固定したシンチ板の端面に付けた光センサーと読み出し回路の配線作業です。児童生徒はスタッフからのアドバイスを受けながらケーブル200本を慎重に繋ぎました。配線後は筐体の天井板を取り付けて、2号機の稼働試験に移りました。

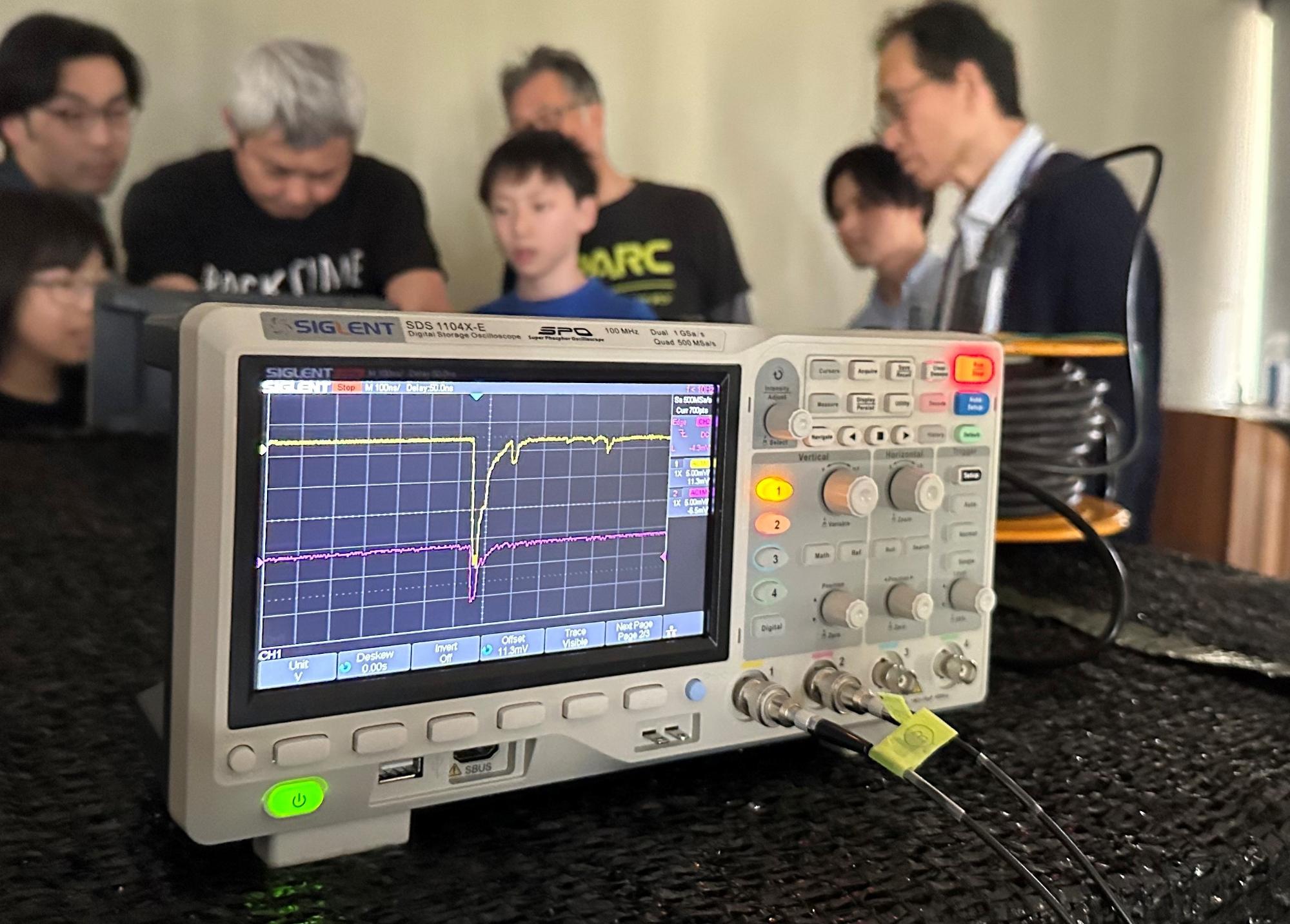

参加者全員が見守る中、完成した測定器をオシロスコープに繋ぎ、ミュオンの信号を確認したところ、2号機は見事ミュオンの信号を捉えることに成功しました。

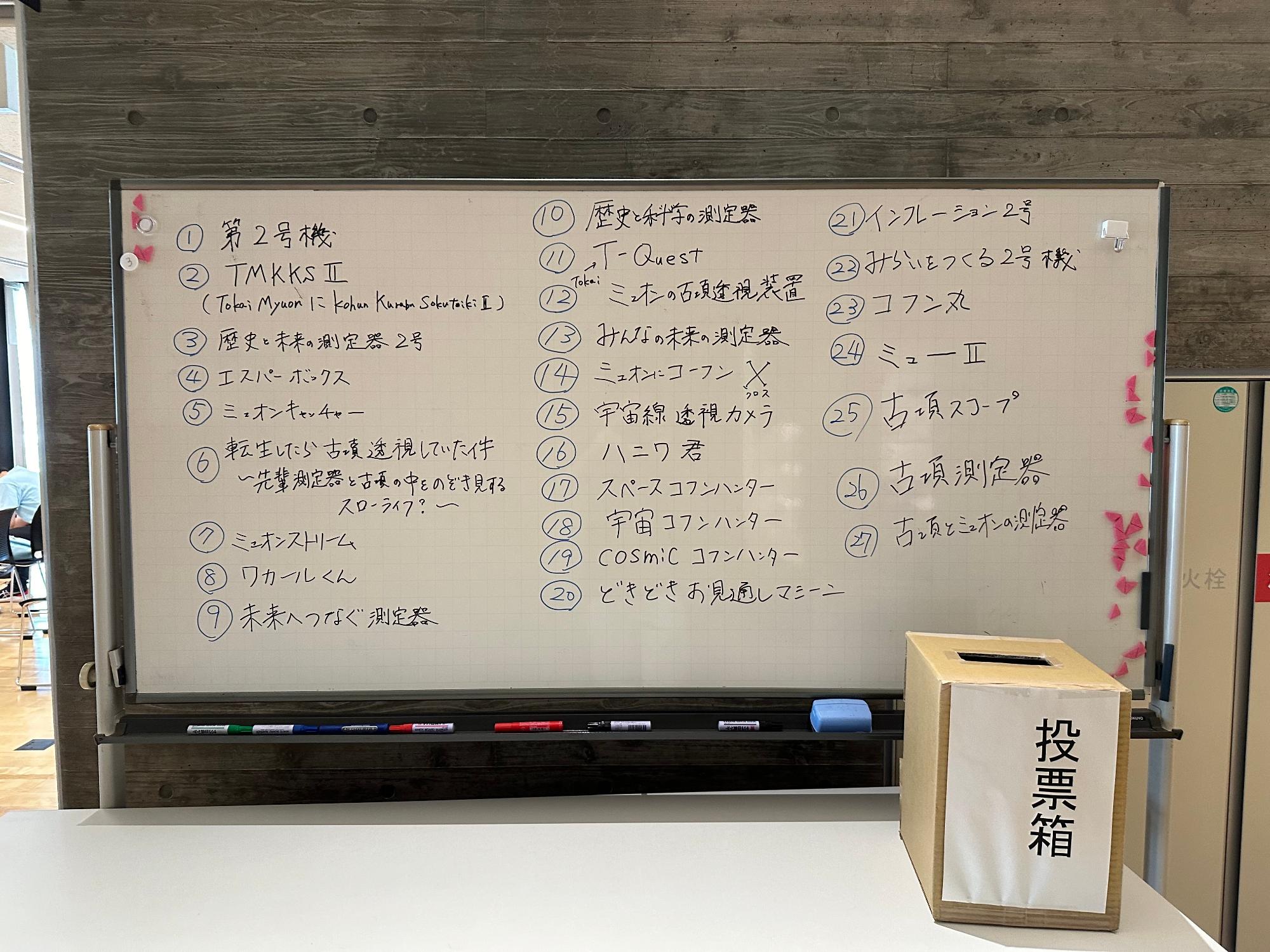

また当日は、参加者全員が2号機の名称をそれぞれ考え、投票で決定しました。その名も「歴史と未来の測定器2号」です。

本測定器は、昨年10月に設置した1号機「歴史と未来の測定器」に続き、秋頃には舟塚古墳群2号墳に設置し、今年は2台による古墳透視を進めていく予定です。

アーカイブ

これまでの活動の様子は下記リンクからご覧いただけます!

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 博物館・文化財担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松768番地38(歴史と未来の交流館)

電話番号:029-287-0851

ファックス:029-287-7060

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年08月20日