学芸員だより(第10号)トリカブト-日本三大有毒植物のひとつ-

トリカブト-日本三大有毒植物のひとつ-

2025年10月10日

トリカブトはキンポウゲ科のトリカブト属Aconitumの総称で、ドクゼリ、ドクウツギとともに日本三大有毒植物のひとつとしてよく知られています。村内にはこのトリカブトとドクウツギの2種類が生育しています。

この属は国内だけでも数十種が記録されており、未だに新種が発表されることがあります。

尚、村内で見られるトリカブトの和名と学名はツクバトリカブトAconitum japonicum Thunb. subsp. maritimum (Tamura et Namba) Kadotaです。

“食べたら死ぬ”とまで言われ、観察会などでも手に持った花を紹介すると、思わず後ずさりするほど有名な植物です。トリカブトの名前は花の形が日本最古の音楽である舞楽で頭にかぶる尖った帽子の“鳥兜(とりかぶと)”に似ていることに由来しています。舞楽は神社での神々への奉納や神事の際に行われます。

しかし、毒草といいながら、花や葉、根などをよく観察するとこの植物の素晴らしさが伝わってきます。今回はトリカブト属の分類学上の研究経過や花のつくりを紹介します。

【写真1】トリカブトの生息地

1. 生育地の環境

(ツクバ)トリカブトの生育地(写真1)はススキ、ツリフネソウ、ミソハギ、ノハラアザミ、サワヒヨドリ、ミゾソバ、ツリガネニンジン、ユウガギク、ノダケ、コバギボウシ、ヤマハギ、ヒメシダ、ハリガネワラビ、セイタカアワダチソウなどが生育する湿り気のある斜面です。

2. 分類の難しいグループのひとつ

トリカブト属は分類が困難な属のひとつで、これまでに多くの研究者が関わってきました。

斎木(1974)によれば識別形質として花序が有限または無限、花梗(花柄)の毛の有無の性状(上曲、下曲毛または直毛)、葉の切れ込み、茎の性状、雄しべの性質(歯牙と毛の有無)、枝の性質、果葉(果実のついた茎の葉)の数と毛の有無などをあげています。種の同定はこれらの形質を比較して総合的に判断するので研究者によって異なる見解が生じることがあります。

以下に主な文献や研究報告例を年代順に紹介しておきます。

(紹介)トリカブト属 主な文献や研究報告例 (PDFファイル)

3. 形態

(1)葉

(ツクバ)トリカブトの葉は切れ込みがあり(写真2)、春先にはニリンソウ(写真3)と間違えることが多いといわれています。東海村のニリンソウの生育地は一カ所だけですので、このような切れ込みのある葉を見かけたら “ニリンソウあるいはトリカブト” と思ってください。

【写真2】トリカブトの葉

【写真3】ニリンソウの葉

(2)根

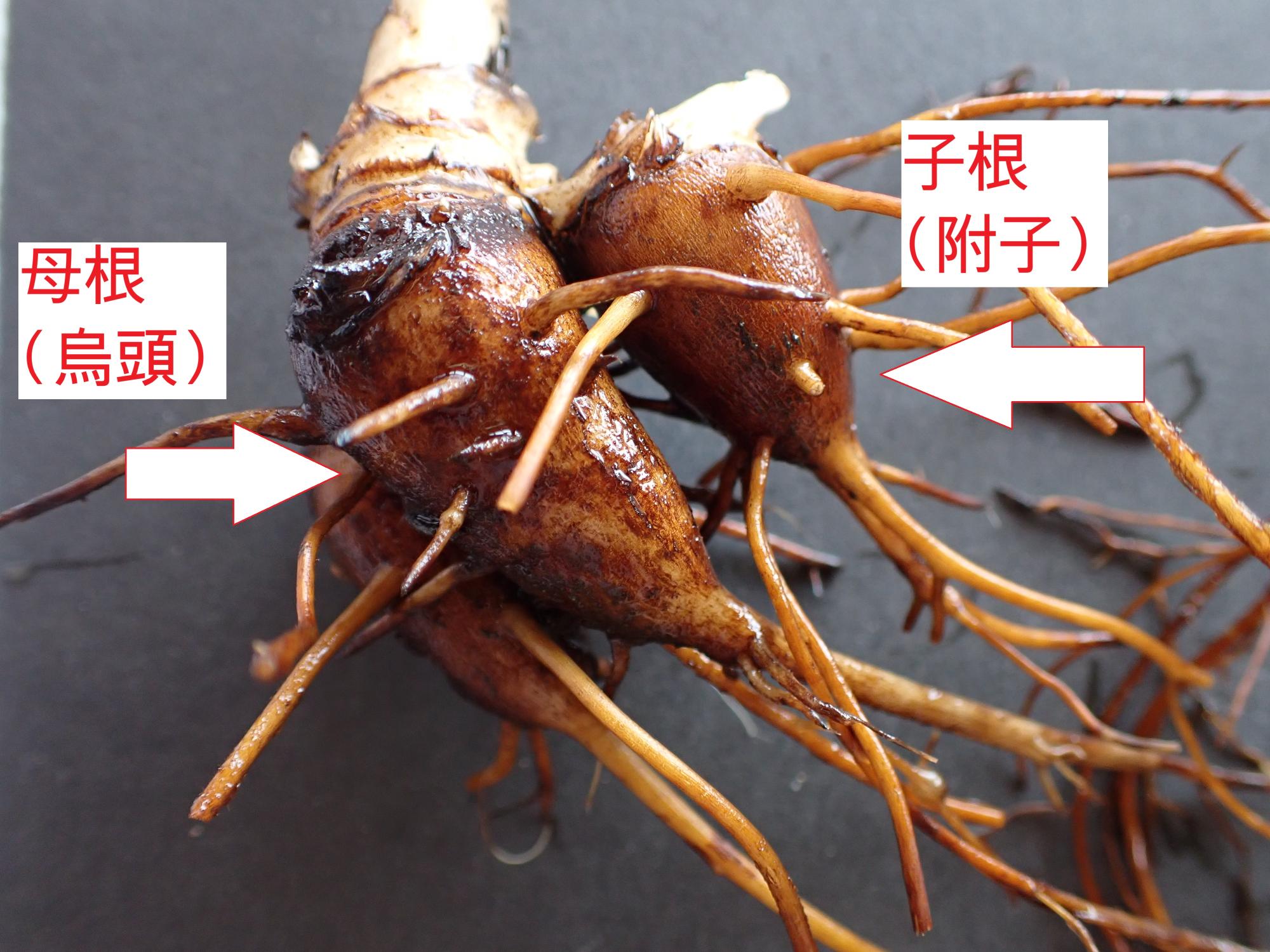

地下部は塊根(かいこん)と呼ばれ、その年の秋に枯死する母根(烏頭(うず))と新しく成長した子根(附子(ぶし・ぶす))に分かれています(写真4)。子根は越冬芽をもち、翌年に発芽し開花します。根に含まれているアルカロイド成分は、非常に強い神経毒を持っており、誤って食べたりすると命に関わる危険があります。茎も毒性が強く、呼吸困難、筋肉の痙攣などの症状を引き起こします。この毒成分は種類、生育地、季節によって微妙に異なることもわかっています。

【写真4】地下部

(3)花

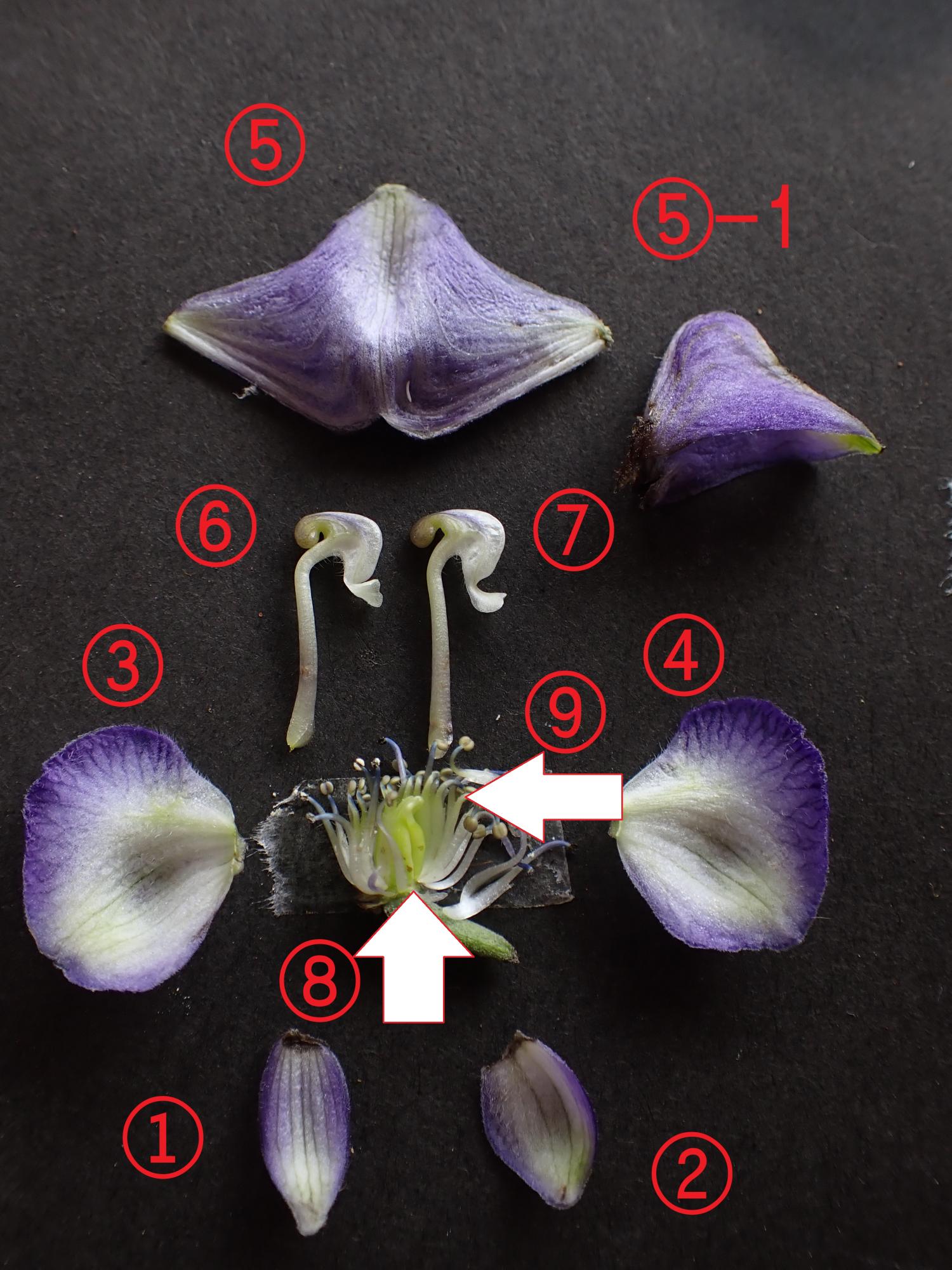

(ツクバ)トリカブトの花は独特の形をしていて、萼片(がくへん)や花弁はどこにあるのかよくわかりません。正面から(写真5)と横から見た(写真6)紫色の部分は萼片です。花弁は萼の中に隠れています。

花を分解してみると、5個の萼片(1と2は下萼片、3と4は側萼片、5は頂萼片)、2個の花弁(頂萼片の中に6と7の2個)、1個の雌しべ(8)、多数の雄しべ(9)があります(写真7)。

【写真5】正面から見た花

【写真6】横から見た花

【写真7】花を分解してみると

4. 毒草の本

毒草に関する解説書は数多く出版されています。自然観察を兼ねて、毒草を知るためには以下のような書籍が役立ちます。

- 「薬草毒草300+200」(朝日新聞社 2000)は身近に見られる薬草や毒草について解説しています。ポケット版で野外での使用に役立ちます。

- 「毒草・薬草事典」(船山 2012)からは毒と薬、和漢薬と西洋薬、園芸植物と毒草や化学成分など幅広い知識が得られます。

- 「牧草・毒草・雑草図鑑」(清水他 2005)は牧草、毒草、雑草などをカラー写真で紹介しています。特に巻末にある参考図書一覧が充実しています。

- 「毒草を食べてみた」(植松 2007)は物騒なタイトルですが、著者の体験をまとめたものではありません。毒草にまつわる歴史上の事件、事故例を紹介しています。毒草と関連付けた歴史は実に面白い。

- 「アイヌの矢毒」(門崎 2002)はかつてのアイヌの生活とトリカブトの関係を聞き取り調査の膨大な資料をもとに発行した名著。

このようにトリカブトは“猛毒植物”の顔だけでなく、分類学上の課題、歴史、薬学など多方面に関連のある植物です。決して恐れずに、根から花までじっくり観察してみましょう。

追記

ツリフネソウ(釣船草 Impatiens textorii Miq. ツリフネソウ科)

村内の(ツクバ)トリカブトの生育地には赤紫色の花をつけるツリフネソウが群生しています。名前の由来は花の形が釣船のようにみえるからです(写真8、写真9)。ホウセンカの仲間で結実すると果実がパチンとはじけて種子を飛ばします。

実はツリフネソウにも全体にヘリナル酸という毒成分を含んでいます。誤って食べると下痢、胃腸炎などの症状を引き起こすことがあります。でも実際にはツリフネソウを食べる人はいませんので中毒例はありません。ご安心ください。

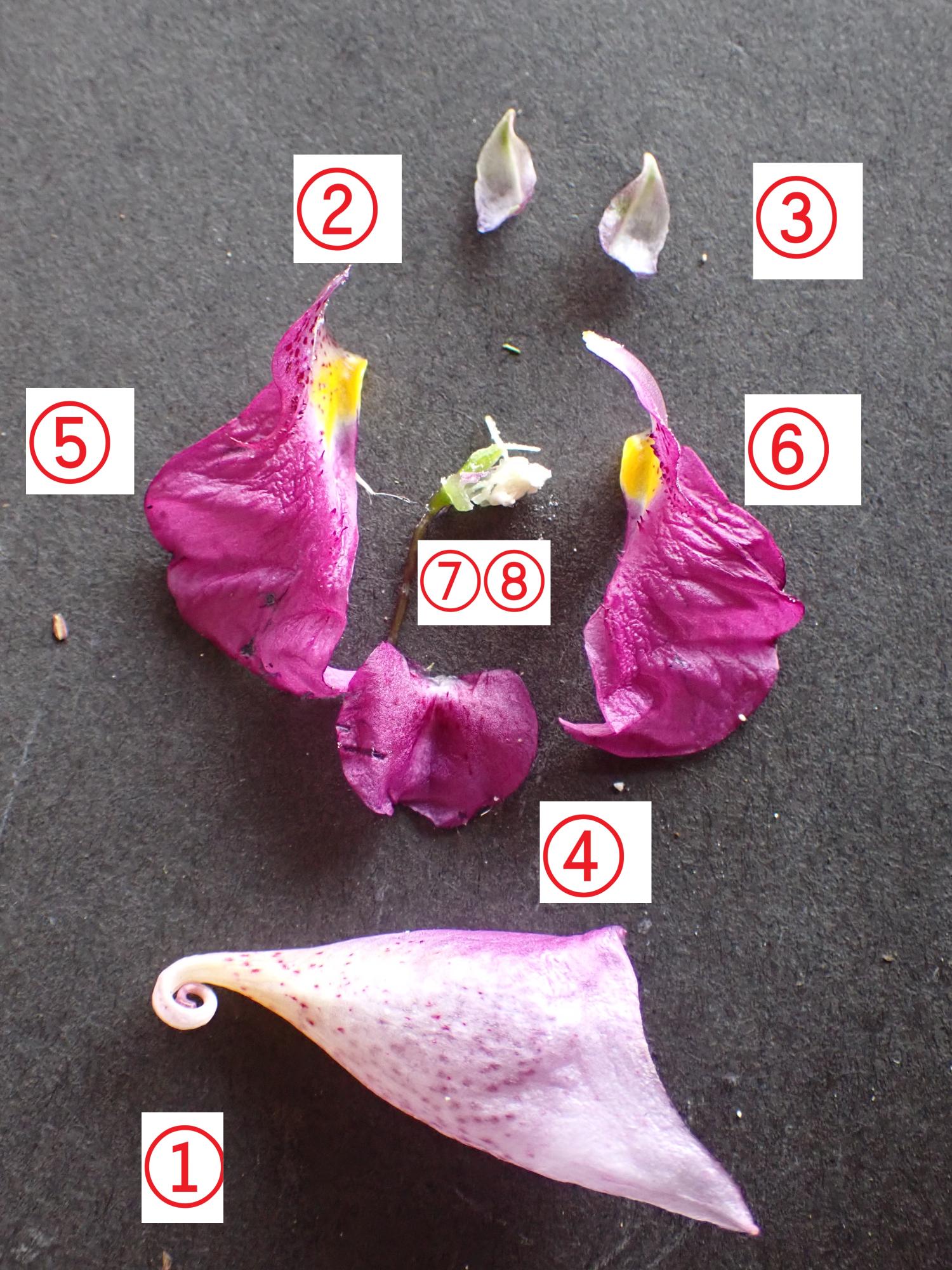

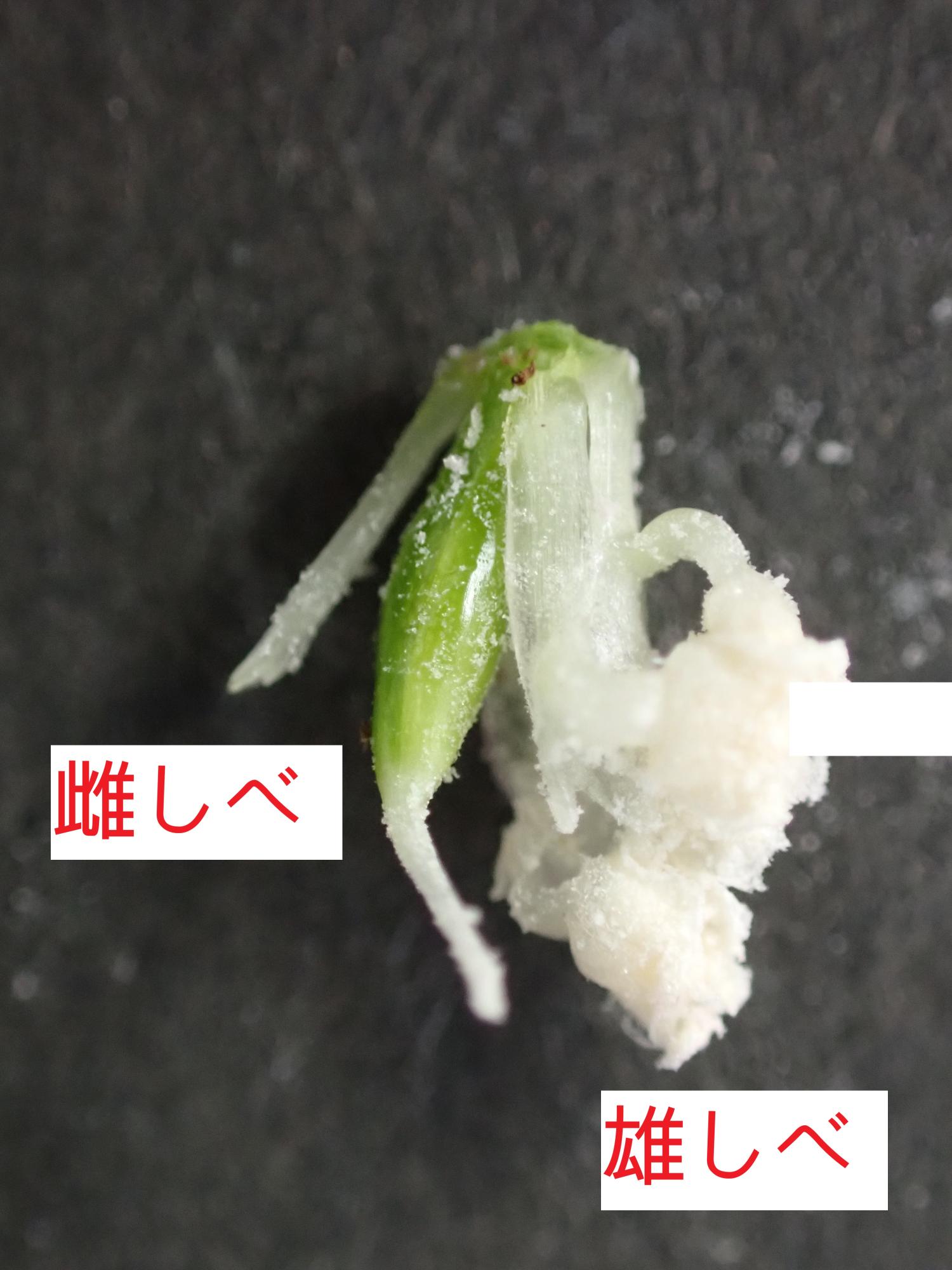

一見するとこの植物も萼片や花弁はどこにあるのかはっきりしません。花を分解してみると(写真10)、3個の萼片(1、2、3)、5個の花弁(4、5、6 側方の大小2個の花弁がそれぞれ合着しているので3個に見える)、5個の雄しべと1個の雌しべがあります。雄しべと雌しべは下向きでお互いに絡まっています(写真11)。

【写真8】正面から見た花

【写真9】横から見た花

【写真10】花を分解してみると

【写真11】雄しべと雌しべは下向き

(博物館長 安嶋 隆)

参考文献

- 朝日新聞社(2000) 薬草毒草300+200 朝日新聞社

- 船山信次(2012)『毒草・薬草事典』サイエンス・アイ新書

- 門崎允昭(2002)『アイヌの矢毒トリカブト』北海道出版企画センター

- 門田裕一(1983)『茨城県植物研究ノート(1)』筑波実験植物園研報2:93-107

- Kadota Yuichi(1987) "A revision of Aconitum subgenus Aconitum (Ranunculaceae) of East Asia" Sanwa Shoyaku Company

- 門田裕一(2016)『キンポウゲ科トリカブト属(改訂新版 日本の野生植物2)』平凡社

- 加藤雅啓・海老原 淳(2011)『キンポウゲ科トリカブト属(日本の固有植物)』東海大学出版会

- 牧野富太郎・根本莞爾(1931)『ウマノアシガタ科トリカブト屬(訂正増補日本植物總覽)』春陽堂

- 邑田 仁・米倉浩司(2014)『キンポウゲ科(日本維管束植物目録)』北隆館

- 中井猛之進(1950)『滿洲,朝鮮,日本,臺灣,樺太,千島産のトリカブト類の分類について(日本植物学会第14回大会講演要旨)』植物学雑誌63(7):53-57

- 斎木保久(1974)『日本産トリカブトの分類』東海自然誌1:15-21

- 清水矩宏・宮崎 茂・森田弘彦・廣田伸七(2005)『牧草・毒草・雑草図鑑』全国農村教育協会

- 鈴木昌友・清水 修・安見珠子・安 昌美・藤田弘道・中崎保洋・和田尚幸・野口達也(1981)『茨城県植物誌』茨城県植物誌刊行会

- 田村道夫・難波恒雄(1959)『日本産トリカブト属の検索表1』植物分類地理18(2) :68-72.

- 田村道夫(1990)『キンポウゲ科の分類1』植物分類地理41:91-100

- 植松 黎(2000)『毒草を食べてみた』文藝春秋

- 米倉浩司・梶田忠(2003-)『BG Plants』和名−学名インデックス(YList)

「学芸員だより」について

歴史と未来の交流館には、学芸員が常駐しており、調査や研究を日々行っています。

そんな学芸員から、知ったら誰かに話したくなる東海村に関する情報について、コラム形式で掲載しています!

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会 生涯学習課 博物館・文化財担当

〒319-1112 茨城県那珂郡東海村村松768番地38(歴史と未来の交流館)

電話番号:029-287-0851

ファックス:029-287-7060

メールフォームによるお問い合わせ

更新日:2025年10月10日